Benilton

Cruz

O texto a seguir pretende explicar sobre o momento histórico ímpar em torno do

periódico que haveria de mudar para sempre a poesia em Portugal. O propósito maior

é mostrar que, na primeira edição, há uma “Musa da Orpheu” que por analogia

assegura um lugar em correspondência entre o desenho da capa, do artista José

Pacheco e os textos ao longo da revista. Deixaremos a ortografia da época por

uma questão importante: a estética da época, na qual deixa falar a forma e o

conteúdo em um todo.

O objetivo é rever a interação de literatura e artes

plásticas.

A

revista Orpheu surgiu praticamente em Copacabana, como diz a professora Teresa

Rita Lopes, especialista na obra de Fernando Pessoa, ao

se referir ao primeiro número, delegado ao jovem português Luiz de Montalvôr,

recém-chegado do Brasil, país de outro então diretor do periódico, o carioca Ronald

de Carvalho, cujo nome e endereço aparecem na folha de rosto da primeira edição,

saída em fins de março de 1915.

Todavia,

mais do que se imaginar a primeira edição como um projeto de intercâmbio

luso-brasileiro, o que sedimentava a revista, dentre outras coisas, era o

contexto muito heterogêneo a acatar propostas do Simbolismo neorromântico ou de

Simbolismo modernista. A revista foi um “êxito de escândalo”, principalmente, a

recepção do poema “16” de Mário de Sá-Carneiro e da Ode Triunfal de Fernando

Pessoa, textos que abrem o Primeiro Modernismo Português.

No contexto pessoano: a “pátria”, como língua

portuguesa, necessitava, por assim dizer, ser desfocada de um “beira mar”

inglório e injusto e ser protagonista de sua própria trajetória estética. Para

essa tarefa, há um marinheiro novo no cenário estático português. E às costas

desse navegador, capitão audaz da Ode Triunfal, comandante que, à popa, dessa

frágil galé, a revista que ora desponta, reacende a verdadeira vocação

portuguesa de abrir novos mares, novas terras, levando à proa o idioma de

Camões.

A

revista é lançada em 1915, dez anos depois do regresso de Fernando Pessoa que

em 1905, em sua Lisboa de sempre, a cidade que haveria de receber o poeta a

crente de um “não evoluo, viajo”, espécie de disposição anímica nunca abandonado

por Pessoa ao longo de sua vida. O poeta havia também recém-criado, em 1914, os

seus principais heterônimos, a tríade inesquecíveis, de Alberto Caeiro, Ricardo

Reis e Álvaro de Campos, o “grupo” mais conhecido da poesia portuguesa.

Assim,

o poeta plural, agora, cem anos depois, em 2015, comemora o centenário da

publicação da revista Orpheu, o periódico que, mesmo em apenas dois volumes (e um terceiro natimorto),

haveria de marcar a capital portuguesa como o epicentro de uma memorável

efervescência literária, a ser chamada pelo próprio poeta de a “Escola de

Lisboa”.

Pessoa

carregava consigo uma característica adorava os reptos, como em Portugal são

conhecidos os desafios, afinal o seu desejo era o de superar Camões, e assim,

haveria de ser o supra-Camões, este infausto tormento, que o leva, todavia, a

conviver com outros reptos, evidentemente identificados em seus heterônimos: Ricardo

Reis a superar Horácio; Álvaro de Campos superar Walt Whitman e os futuristas,

e Caeiro, o mestre, haveria de ser o mestre de todos, o insuperável – na

verdade – todos eles inspirados em Cesário Verde como o próprio Pessoa confessa,

mais tarde.

Não

há certidão de nascimento do moderno sem passar pelo crivo da consciência da

negatividade. Superar Camões significava conviver com a sombra do Velho do

Restelo, o personagem de Os Lusíadas, aquele que se põe contra o envio da frota

mercantil ao distante tendo o inimigo à porta. Esse engenhoso espírito crítico,

alegoria da ala descontente a população a defender um Portugal a olhar para suas

terras e não para os mares desconhecidos, acompanha de certo o Pessoa crítico

da República recém-instaurada e de uma país ainda sob o o efeito do Ultimato

inglês, o que obrigou o governo a ceder as colônias de África ao imperialismo

inglês.

Por

conta disso, não seria estranho acolher as novidades vindas de Paris e não de

Londres. A mistificação vivida durante o Simbolismo-Decadentismo afastava-se

das raias clássicas e abria novos portos sob a bruma cerrada da passagem do

século. O próprio Pessoa haveria de entender o Decadentismo como Modernismo e

assim como muitos outros “novos” que à época ainda enxergavam a essa “novidade”

francesa muito atrasada em Portugal.

O moderno por si, puro, despido da aura do

passado, regido pelo violento pulso da fratura, essa dolorosa palavra, a que

será o mote da modernidade, aparece em sua pluralidade plena, todavia, só em

Álvaro de Campos, principalmente em Ode Triunfal, o último poema da primeira

edição da Orpheu.

É

possível ler nas duas edições, as que atingiram o leitor e isso é o que

importa, uma proposta revisionista da literatura praticada até então em

Portugal, um olhar sui generis, de nomes a serem escritos para sempre na

memória do recinto criativo da língua portuguesa. Não há novos rumos sem

desprezar o passado que será sempre novo quando existe uma tradição, aquela que

fala de autonomia, à luz de Viriato, Bandarra,

António Vieira, Camões. Não há certidão de nascimento do moderno sem

passar pelo crivo da consciência da negatividade.

A

questão de Modernismo, termo muitas vezes usado como síntese desse conglomerado

de movimentos artísticos, proclamados à luz de manifestos e retumbante

participação do público, principalmente os das Vanguardas Históricas, situado

entre 1905 a 1930, a provocar renovação de todas as linguagens estéticas, nem

sempre pode ser aplicado ao surgimento da revista em Portugal.

Onde

está o Modernismo nas páginas de Orpheu? Resposta complicada pois o verso que

se escreve primeiro reflete todo o seu arredor de esforços em se concretizar o

projeto, esse mesmo que atinge Lisboa e Rio de Janeiro, capitais em comum com a

língua portuguesa e sua história de travessias, mar português, com certeza,

minados de perigos e de raras vitórias no além- mar.

Esse trânsito de ideias,

todavia, entre seus agentes culturais, de certa forma, caracteriza no contexto

da primeira metade do século XX como mundo movimentado, então por via de navios

mais seguros à jornada de viagens destituídas das antigas auras de mistério,

percurso entre os continentes, indício de Modernismo, ora pois, já que essa

troca de ideias, permutas de obras e correspondências aceleram a tese de que o

Modernismo não foi a pé aos grandes centros culturais.

Há

muito mais de um Pessoa e seu Interseccionismo, Sensacionismo e Pauismo, coisas

inerentes à poesia então em marcha na trajetória do poeta e já posto em prática

na revista, acima por exemplo do fato de Opiário ter sido escrito “No canal de Sués, a bordo”, como diz o

heterônimo Álvaro de Campos, algo pertinente ao momento modernista.

Quero provar que o Modernismo não pode ficar acima da genialidade de Fernando Pessoa

e de Mário de Sá-Carneiro. Os dois nomes tem outras preocupações e outros

objetivos no contexto. Em primeiro plano, a revista vai por outro lado, ou até

mesmo na contramão, quando é respeitado o momento histórico. Não dá para

empregar a mesma fórmula de Modernismo ao ambiente lisboeta quando do

surgimento da Orpheu, mesmo quando a “introducção” do primeiro número nos fala

em “essencia de vida e quotidiano”, a tal quotidianidade tão aclamada como nova

temática, algo também peculiar ao Modernismo.

Contudo,

a primeira marca a ferir a revista de uma portugalidade trans-temporal está

logo adiante no texto introdutório, exatamente quando as “Puras e raras suas

intenções como seu destino de Beleza é o do Exílio”, essa mesma fatalidade,

aliás, muito propícia ao destino de vultos consagrados da literatura portuguesa

como Camões, Vieira, e Bocage, assinala ao que veio a Orpheu, consciente ou inconscientemente,

reposicionar-se entre eles.

Adiante

um trecho nos remete a uma “procura esthetica de permutas: os que nos procuram

e os que nós esperamos…”, afinal uma revista que se dá a conhecimento público

está a fazer ciência de sua realidade enquanto periódico: está aberta ao

diálogo e à crítica. Mas, quando uma publicação se propõe a chocar, a questão

tem a ver com a recepção, como um termômetro a medir a rejeição e a

aceitabilidade.

Por

conta da empatia do público, todavia, podemos ver algo mais inovador. Por assim

dizer, Orpheu seria modernista por esse lado, e talvez o único ao longo de todo

o acontecimento em torno do aparecimento da revista. De acordo com Modris

Eksteins, autor de A Sagração da Primavera, livro que aborda o efeito

retumbante da estreia em Paris do balé homônimo de Stravinsky, em 1913, a

causar o primeiro registro então de um público dividido entre aplausos e vaias,

é algo que passa então a caracterizar o Modernismo que vive de opiniões, que confronta, e segrega.

Esse desconforto atinge todas as estreias de

propostas renovadoras ou a simplesmente marca um outro jeito de fazer arte

diante do habitual. Por essa ótica, Orpheu é modernista: é hostilizada e aclamada

ao mesmo tempo.

Contudo,

no restante, até chegarmos em Opiário e Ode Triunfal, dois últimos poemas da

revista, nada há de novo. Todavia, Orpheu não precisa do Modernismo para se

autoafirmar. Mais do que isso, ela brota condizente com uma abertura à reflexão

estética por conta do seu efeito no público sem deixar de por em marcha a

sensorialidade entre as artes o que alavanca um Portugal ainda simbolista e

decadentista.

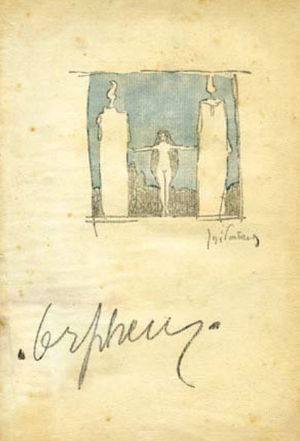

Podemos

dizer que por analogia, a capa da primeira edição, assinada por José Pacheco,

conexa com a leitura entre as artes, algo típico do início do século XX, parecendo,

no fundo, ser uma iconologia posta em prática a partir dos poemas “Nossa

Senhora de Paris” e “Distante Melodias” ambos de Mário de Sá-Carneiro: “E a

noite cresce agora a desabar catedrais…/Fico sepulto sob círios -/ Escureço-me

em delírios, /Mas ressurjo em Ideais…” do primeiro, e “A luz – anseios de

Princesa nua…// Balaústres de som, arcos de Amar//Zimbórios-panthéos de

nostalgias…/Catedrais de ser-Eu”, do segundo, podem ser lidos, na representação

da pequena figura feminina nua de vasta cabeleira entre os círios ardendo

diante de um fundo azul, a se entender o céu, e uma dispersa paisagem negra

delineando montes ou uma cadeia de montanhas.

Há

uma “donzella”, essa Musa de Orpheu a surgir da leitura da própria revista. Mais

adiante, o trecho “A vida é uma Princesa dolorosa/ no seu castelo de rubis e

opalas, tangendo ao poente em harpa silenciosa/ uma agonia de almas de falas…/”

de Ronald de Carvalho, conjuntamente com a presença de mais “donzellas” em O Marinheiro, drama estático,

onde uma “donzella” está sendo velada por outras três, o que reforça ainda mais

a presença de um vulto da Musa de Orpheu, essa figura frágil, tênue e baça que,

ao centro e de braços abertos, no desenho de José Pacheco, fulgura nos versos

da primeira edição, e que de certa maneira prenuncia o sopro de uma curta

existência.

Essa

Musa, delicada e fina, continua, quando se enriquece do drama pessoano como uma

tela, o quadro visível daqueles versos a questionar o sentido da vida, exatamente

a segunda “donzella”, a desejosa de “ouvir musicas barbaras”, a que fingia-se

morrer na infância como “estatua de anjo para que nunca mais ninguem olhasse” –

a que – para espanto da terceira “donzella” a que enceta: “As vossas frases

lembram-se a minha alma...” demonstra que é possível pintar um retrato de uma

imagem fugaz construída em versos ao longo da revista exatamente como o singelo

“Capa desenhada por José Pacheco”.

Mais

representatividade da Musa desponta adiante com os treze sonetos de Alfredo

Pedro Guisado, nas imagens do primeiro poema, o “Adormecida” cujos versos,

literalmente, como laivos irregulares da diretriz simbolista, ressoam um

devaneio a evocar um “Egipto” clássico onde emerge uma mulher de “braços em

cruz” de certa forma, a lembrar o desenho da capa, exatamente, acrescentado

agora dos longos cabelos negros sedosos, da bíblica representação da sedutora,

erótica e fatal, e “morena” Salomé, a que dança entre círios, a mulher que é

tema de outros três sonetos desse mesmo poeta.

José

de Almada-Negreiros também não fica por menos, suas narrativas curtas,

coloridas, herméticas e sensuais, desenham com palavas uma “Colombina” em

“CIÚMES” e a sua Eva de o “ECHO”, a outra misteriosa voz a chamar por Adão,

daquela história que todos já sabem do final, junta-se a outra forma feminil, a

da amazona negra, do encantado “SÈVRES PARTIDO”, a “bella como o sol e triste

como o luar”, a “pastora de galgas”, “Figura negra muito esguia”, assim como em

“MIMA FATAXA”, onde um homem se apaixona por uma cigana, “Ella”, a “rainha

loura senhora de todas as ciganas”, “feiticeira afiando as tranças nos lábios

molhados da saliva”, a “mais bella” que desperta o desejo “como em sonho se

desenha uma mulher para nós”.

Mais

adiante, o poeta assinala a “silhueta franzina de tragica sonambula” de “A

SOMBRA”, ou “a minha irmã gemea que nasceu sem vida” de “CANÇÃO DA SAUDADE”, a

fulgurar o amor pelas “silhuetas indecisas das mulheres que vivem em meus

sonhos”. E em “RUINAS”: “princezas mortas”, “netas fidalgas” e a lua, “a

contar” sua lírica história antiga e sintética de um romance trágico dos tempos

das galés e de castelos onde “Ardem cirios”, ou as pastorinhas de “PRIMAVERA” e

de “CANÇÃO”, ou mesmo a “gueisha” de “A TAÇA DE CHÁ” fecham a sequência mais

excitante dessa Musa de Orpheu.

Capa da Revista Orpheu, lançada em Lisboa em 25 de março de 1915.

Comentários

Postar um comentário